|

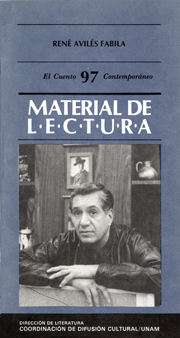

René Avilés Fabila Selección y nota introductoria de Gerardo de la Torre VERSIÓN PDF |

|

Nota introductoria

Gerardo de la Torre |

|

Mitología publicitaria

Primer caso: cancerbero

Alighieri, Dante. La Divina Comedia. |

|

El alimento del vampiro

Eran más de las doce de la noche, la hora de los fantasmas, de los espíritus, de las almas en pena. El vampiro hacía deambular lúgubremente su negra silueta por las calles del poblado. Iba como si estuviera ebrio; en realidad estaba débil y sentía que la capa pesaba enormidades: era incapaz de convertirse en murciélago y desplazarse volando. Cuando encontraba algún trasnochador sus ojos brillaban de esperanza y de inmediato lo inspeccionaba. Y ante los resultados, el vampiro de rostro pálido y colmillos poco amenazadores se ponía más triste, más desconsolado y su apetito iba en aumento. El pobre monstruo se veía perdido en aquel mundo del siglo XXIII, donde él parecía ser el último humano en una Tierra habitada por autómatas y robots. |

|

Minitauromaquia a Rosario

Una empresa taurina, ávida de notoriedad, contrató a Minotauro para ser lidiado por un famosísimo matador. De por medio estaba una elevada suma de dinero. Minotauro firmó y la corrida fue anunciada por toda la ciudad. |

|

De trasplantes e injertos

Para Juan José Arreola con admiración y afecto, porque roba tiempo a su arte para enseñar a los jóvenes. a Iris, mi hermana

I |

|

El flautista electrónico de Hamelin

Como no quisieron pagarle sus servicios, el flautista, furioso, decidió vengarse raptando a los niños de aquel ingrato pueblo. Los conduciría por espesos bosques y altas montañas para finalmente despeñarlos en un precipicio. Sus padres jamás volverían a verlos. Para ello no era suficiente su flauta mágica, sino algo más poderoso. Optó, entonces, por prender el aparato televisor: los niños encantados lo siguieron hacia su perdición. |

|

Wells y Einstein

Aquel científico necesitaba saber qué sucedería si en la máquina del tiempo retrocedía al momento en que sus padres estaban por conocerse e impedía la relación. |

|

Televisiva

La mujer sangraba, tenía heridas por todo el cuerpo, el vestido desgarrado, en el rostro se reflejaba el pánico; sólo aguardaba la embestida final del monstruo. En ese momento una interrupción vino en su ayuda: la historia de terror quedaba trunca. Ella, aprovechando el anuncio de whisky, se alejó rápidamente de la bestia asesina. Al volver el film, el suspenso había desaparecido: por un lado el monstruo desconcertado buscaba a su presunta víctima, por el otro la mujer llegaba conduciendo su automóvil a casa del héroe, médico por cierto, para restañar sus heridas. |

|

La desaparición de Hollywood

El proceso cinematográfico que culminaba con un film había sido reemplazado: la película era concebida mentalmente por el director, sin que intervinieran actores, escenarios, cámaras, sonidos, sólo con la ayuda de un pequeño aparato; y más adelante cobraba forma dentro de cada espectador, que la veía, escuchaba las voces y la música confortablemente sentado dentro de una sala oscura. Los argumentos eran inspeccionados con rigor por el Gobierno Magno. El equipo usado en el siglo XX fue confinado a museos. Hollywood pertenecía a un pasado remoto y distante y estaba transformado en un polvoriento terreno, solitario, abandonado y con tan sólo el viento cruzando calles y penetrando edificios. Un hombre vestido de negro, como de otra época, cuidaba del sitio. En la entrada, un letrero: For Sale. He ahí el panorama a grandes rasgos, descrito en el momento en que llegan casi simultáneamente dos hombres uniformados de manera distinta, de aspecto hosco y de seriedad abominable, como todas las seriedades, rayana en lo ridículo. Llegan hasta el delgado vendedor que recargado en el letrero hace girar su bastón.

|

|

Adán y Eva

Amanecí nuevamente con las costillas intactas: ninguna mujer me acompañaba. |

|

Paráfrasis de un texto de Borges

Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. |

|

¿El crimen perfecto?

Anoche tomé una decisión irrevocable a causa de los remordimientos que tuve por engañar a E y que me torturaron durante días. Después de extensas meditaciones decidí asesinar a mi conciencia. El crimen perfecto, una obra maestra, ¿quién buscará a un delincuente de mi especie? Sin cadáver no hay delito. Y en este caso tampoco habrá testigos, dado que cometeré mi acción en lo más apartado del bosque. Además, con cuál legislación juzgarían a un hombre que ha liquidado a su propia conciencia. La opinión pública tacharía a las autoridades de ridículas, con certeza el tema sería aprovechado por los molestos cazadores de literatura fantástica y yo quedaría libre por falta de pruebas. En otras palabras, nada podrán contra mí. El crimen quedará impune. Y el problema enterrado junto a mi conciencia. |

|

No se culpe a nadie de mi muerte

Rosa María: antes de suicidarme, unas líneas: quiero que sepas todo el odio que por ti siento: antes de abandonarme por un jovenzuelo y de permitir que nuestro hijo muriera sin atención médica, te dedicaste a torturarme de modo sistemático contándome tus infidelidades, una a una, sin omitir detalles. Fuiste, en efecto, una mujer cruel, aprovechaste mi carácter débil para ensañarte, para convertirme en piltrafa. Ahora, lo poco que sé de ti es por amigos comunes; me cuentan que eres feliz dominada por el hombre que amas. El dinero que juntos despilfarran era mi patrimonio; esperaba la vejez sin intranquilidades amparado en ese capital en fuga. Es posible que todo lo perdone antes de levantarme la tapa de los sesos en un acto de valentía desusado en mí. Pero lo que nunca olvidaré es que te llevaste (y todavía no sé para qué) el osito de peluche que siempre estuvo sobre la cama. |

|

La Esfinge de Tebas

La otrora cruel Esfinge de Tebas, monstruo con cabeza de mujer, garras de león, cuerpo de perro y grandes alas de ave, se aburre y permanece casi silenciosa. Reposa así desde que Edipo la derrotó resolviendo el enigma que proponía a los viajeros, y que era el único inteligente de su repertorio. Ahora, escasa de ingenio, y un tanto acomplejada, la Esfinge formula adivinanzas y acertijos que los niños resuelven fácilmente, entre risas y burlas, cuando el fin de semana van a visitarla. |

|

La serpiente falo

La serpiente falo es una rara especie que habita en las regiones selváticas del sureste. Por las noches se introduce en las chozas y busca a las mujeres solitarias. Se desliza eróticamente entre sus muslos. Las penetra y con delicadeza o furia, según el caso, les hace el amor provocando un maravilloso orgasmo a las que aún despiertas no atinan a evitar la rápida y eficaz penetración del ofidio. Entonces, terminado el acto sexual, sale de nuevo a la selva y se acurruca entre la vegetación en espera de la noche. Para fortuna de las mujeres, la serpiente es estéril. |

|

La serpiente con pelo

En los desiertos fronterizos es posible encontrar una serpiente con pelo. Es herbívora y completamente inofensiva, llega a medir poco más de un metro de largo y su pelaje varía del café al rojizo, según la época. A los forasteros les causa temor o desconcierto y en más de un caso repugnancia. Los nativos, en cambio, la aceptan sin que les parezca una aberración de la naturaleza: no la cazan ni la persiguen. Los niños, aceptando su sociabilidad, la tienen como mascota y juegan con ella. Sin duda recuerdan todavía que el México prehispánico poseía otras rarezas: abundaban los perros sin pelo y el gran dios Quetzalcóatl no era más que una serpiente emplumada. Albuquerque, abril 18, 1985 |

|

Ponzoñini

La araña ponzoñini es una variedad rara y en vías de extinción. Parecida a la tarántula, pero con el vientre plateado, la hembra es inofensiva, mientras que la picadura del macho es sumamente venenosa, mortal, y no conoce antídoto. |